Veröffentlicht in “Gegenfeuer25” (S. 133-145). Die englische Original-Fassung erschien unter dem Titel „People and Social Uncertainty. Critical Psychology’s orientation theory meets Bourdieu” in: Annual Review of Critical Psychology (ARCP) 2019, Vol. 16 „Kritische Psychologie“, pp. 268–281. Online abrufbar unter: https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/0268.pdf, Zugriff am 29.05.2023.

Um vor dem Hintergrund von Gesellschaften, die sich aktuell verändern, Chancen und Beschränkungen individuellen Handelns in den Blick zu nehmen, ist es naheliegend, die praxisorientierten Ansätze von Bourdieu und der Tübinger Forschungsgruppe (TFG) als Werkszeuge zu benutzen. Pauschale, allgemeingültige Aussagen und Handlungsempfehlungen zu tagesaktuellen Themen lassen sich damit nicht geben. Solche theoretischen Ansätze sind in der Praxis immer mit handelnden Personen verbunden.

Der Perspektivwechsel vom „Standpunkt des Subjekts“ auf die strukturelle gesellschaftliche Ebene und zurück birgt gewisse Unsicherheiten und Unschärfen in der Darstellung. Beide Ebenen können nicht in einem Bild klar gefasst werden. Zudem sind viele Menschen als zu beschreibender, bzw. im Idealfall als „sich selbst mit Beschreibender“ Forschungsgegenstand selbst in Unsicherheit.

Pierre Bourdieus Anliegen ist eine „Tiefensoziologie“ die den Standpunkt des Subjekts aufwertet (vgl. z.B. 2001/2012). Das Anliegen des Tübinger Orientierungs-Ansatzes ist eine kritisch-psychologische Sichtweise, die Gesellschaft und soziales Umfeld grundlegend einbezieht und in der Praxis der sozialen Selbstverständigung aller am Forschungsprozess Beteiligten dient. In verschiedener Hinsicht bezog sich die Tübinger Forschungsgruppe in ihren Untersuchungen schon auf Bourdieu (siehe z.B.: Projekt U35, Vielfalt gefällt!“, Josef Held in dieser ARCP-Ausgabe).

In diesem Aufsatz werden Überschneidungen und Verbindungen zwischen dem soziologischen Ansatz Bourdieus und dem kritisch-psychologischen der Tübinger Forschungsgruppe (TFG) aufgezeigt. Neoliberalismus, Migration und Flucht sind Bezugspunkte für die Skizze einer Annäherung der beiden praxisorientierten wissenschaftlichen Ansätze.

Im ersten Abschnitt geht es in einer ersten Annäherung allgemein um die Wahrnehmung und Beschreibung von Unsicherheiten in der Orientierung von Menschen, im zweiten Abschnitt um Gesellschaften im Umbruch. Im dritten Abschnitt geht es um das Selbstverständnis von Wissenschaft „für die Menschen“. Die beiden anzunähernden Ansätze werden im vierten Abschnitt beschrieben.

Im fünften Abschnitt wird an Hand der Situation von Flüchtlingen aufgezeigt, wie die Kategorien angewendet werden können.

1. Social Uncertainty und Orientierung – eine Annäherung an das Thema

Mit dem Siegeszug des Neoliberalismus veränderten sich die sozio-ökonomischen Infrastrukturen vieler Länder und der Weltwirtschaft seit Beginn der 1980er Jahre grundlegend.

Wirtschaftskrisen, Kriege und Bürgerkriege erschüttern viele Regionen der Welt und haben seit einigen Jahren massive Migrations- und Fluchtbewegungen zur Folge. Viele nationalstaatlich organisierte Gesellschaften als Bezugsraum menschlichen Handelns sind massiv in Bewegung geraten. Parallel dazu hat die Entwicklung und Verbreitung moderner Kommunikationstechnik die Möglichkeiten des sozialen Austauschs, der Vernetzung und der Orientierung verändert. Neue Chancen und Risiken sind entstanden, wie aktuelle Debatten um Fake-News und den Umgang mit, bzw. Zugang zu Informationen aus dem Internet zeigen.

Menschen bewegen sich im Zeitverlauf und räumlich auf der Welt; sie bewegen sich in Gesellschaft und zwischen Gesellschaften. Sie nehmen dabei verschiedenste kulturelle Elemente auf (Farb 1988: 27f) und entwickeln ein je eigenes persönliches Repertoire von Kompetenzen, Orientierungen und Handlungsmöglichkeiten.

Viele in der Sozialisation angeeignete Gewissheiten (egal ob positiv oder negativ bewertet), gelten in Umbruchsituationen nicht mehr uneingeschränkt. Dies gilt sowohl für Migranten als auch für Alteingesessene und Binnen-Migranten. Dies kann zu massiver Verunsicherung und Irritationen auf allen Seiten beitragen. Ereignisse wie Terror-Anschläge oder das „Fehl-Verhalten“ von Einzelnen und von Gruppen haben in Kombination mit modernen Medien massiven Einfluss auf Orientierungen und Handeln, wodurch wiederum unvorhersehbare Rückkopplungen zwischen verschiedenen Individuen und Gruppen sowie Selbst- und Fremdbildern entstehen können.

Rainer Bauböck benutzt zur Darstellung von Gewissheiten und Verunsicherung im Zusammenhang mit Migration (oder sich vor Ort schnell verändernden politischen Rahmenbedingungen) als Analogie ein anschauliches Bild: Man sitzt in einem stehenden Zug am Bahnhof und sieht neben sich einen anderen stehenden Zug. Schaut man aus dem Fenster, dann füllt der Zug den gesamten Hintergrund. Wenn der Zug neben einem sich nun in Bewegung setzt, wird man unweigerlich das Gefühl haben, selber in die entgegengesetzte Richtung loszufahren. Unsere normale Erfahrung ist, dass sich Hintergründe nicht bewegen, wenn der Vordergrund still steht. Staatsgrenzen und damit auch Staatsbürgerschaften stellen normalerweise einen allgegenwärtigen Hintergrund dar (vgl. Bauböck: 21). Dieser kann sich verändern, z.B. wenn Staatsgrenzen neu gezogen werden oder im Krieg und auf der Flucht. Solche abrupten „Hintergrund-Wechsel“ (mit massiven Auswirkungen auf das Leben) erfuhren Menschen beispielsweise in vom IS besetzten Gebieten im Irak.

Wenn man im Zug dann die Perspektive wechselt, indem man den Kopf dreht und zum gegenüberliegenden Fenster hinausschaut, wird man etwas irritiert merken, dass man selber nicht losgefahren ist. Die gleiche Irritation wird eintreten, wenn der Zug neben einem den Bahnhof verlassen hat und man das Bahnhofsgebäude dahinter (wieder) sieht, das sich nicht bewegt hat. Man merkt unmittelbar eine Verunsicherung und spürt: Die eigene Wahrnehmung und Orientierung sind relativ. Vermeintlich feste Orientierungspunkte können in Bewegung geraten und sich verschieben, um kurz darauf wieder ein anderes Bild entstehen zu lassen. Es braucht mehr oder weniger Zeit, um die Orientierung nach den Irritationen wieder zu stabilisieren.

Die Stabilisierung der Orientierung wird bei einer rein optischen Verunsicherung wie im Beispiel wesentlich schneller stattfinden als bei einem gesellschaftlichen Hintergrundwechsel bei dem das von Menschen verinnerlichte kulturelle Kapital (Bourdieu 1983, Kröll 2012) einen Großteil der persönlichen Ressourcen darstellt, mit der sie in einem neuen gesellschaftlichen Feld handeln und sich orientieren können und in dem andere Selbstverständlichkeiten gelten. Zumal das gesellschaftliche Feld nicht homogen ist und aus weiteren Unter-Ebenen besteht, in denen es jeweils eigene (unbewusste) Regeln gibt und wo es beispielsweise Variationen von Geschlechterrollen und Geschlechter-Hierarchien geben kann. Dazu kommt in Migrations-/Fluchtsituationen meist eine neue Sprache evtl. sogar mit anderen Schriftzeichen und einer anderen inneren strukturellen Logik und Ausdrucksmöglichkeiten.

Politisch veränderte Rahmenbedingungen in kurzer Zeit können z.B. in einem Land im politischen Umbruch mit massiver Unterdrückung der „herkömmlich Orientierten“ einhergehen.

Es ist naheliegend, zur Stabilisierung der Orientierung zunächst auf grobe Kategorien zurückzugreifen. Dies birgt die Gefahr der Stereotypisierung und im Falle von Konflikten die Gefahr des gegenseitigen Aufschaukelns.

2. Gesellschaften im Umbruch – Gegenstand und Theorie

Pierre Bourdieu entwickelte seine theoretischen Werkzeuge in den 1960er Jahren in Algerien in Auseinandersetzung mit der dortigen Gesellschaft (vor allem der Kabylen) unter dem Einfluss der französischen Kolonialmacht. Die vorkapitalistische kabylische Gesellschaft unterlag anderen Verhaltens-Logiken, als die kapitalistisch geprägte französische Gesellschaft. In Algerien kamen einheimische Menschen mit der kapitalistisch geprägten Logik der französischen Kolonialmacht in Berührung. Unter den herrschenden Bedingungen passten sich viele Menschen in den Städten der neuen Logik an, wodurch ein Bruch bzw. Widerspruch zu den Menschen unter der alten Logik entstand. Nach je eigenem Standpunkt der handelnden Subjekte hatte sich ihr Hintergrund verändert oder sie hatten sich selber bewegt, oder beides (siehe dazu Frisinghelli/Schultheis 2003, Kröll 2012). Um in einer kapitalistisch geprägten Wirtschaft erfolgreich zu sein sind andere Ressourcen (bei Bourdieu: „Kapitalsorten“) und Verhaltensweisen bedeutsam, als in einer vorkapitalistisch geprägten Wirtschaft.

Die Zeit der Umwälzungen in Algerien hielt Bourdieu auch fotografisch fest. Franz Schultheis (2003: 16f) betont, dass diese Bilder heute als Spiegel dienen können, um Dimensionen und Folgen aktueller ökonomischer und sozialer Umwälzungen besser verstehen zu können. Die (meisten) gegenwärtigen Gesellschaften sind „mit einer brutalen neoliberalen Radikalisierung des Kapitalismus und seiner Logik konfrontiert“, so Schultheis (ebd.). Immer breitere Bevölkerungsgruppen sind betroffen. „Auch sie sind mit einer neuen ökonomischen Logik konfrontiert, die vollkommen flexible und mobile, geschichts- und bindungslose Arbeitskräfte fordert, eine Logik, die mit ihren grundlegenden Denk- und Handlungsschemata schlicht nicht zu vereinbaren ist.“

Eine Parallele zwischen „entbäuerlichten“ Bauern aus der Kabylei und „dem demontierten und deregularisierten Arbeitnehmer heutiger kapitalistischer Gesellschaften“ dränge sich auf. Es genüge, die Zeugnisse aus der algerischen Kabylei mit den Forschungsergebnissen des unter Leitung Pierre Bourdieus entstandenen Kollektivwerks über die französische Gesellschaft „Das Elend der Welt“ zu vergleichen (Bourdieu et.al. 1997). Aktuell verändern sich europäische Gesellschaften zudem durch die sogenannte „Flüchtlingskrise“.

Die Tübinger Forschungsgruppe ging in ihrer Studie zu jungen Beschäftigten im Dienstleistungsbereich (in Deutschland) analog zu Bourdieu davon aus, „dass die (jungen) Beschäftigten unter Modernisierungsdruck stehen (Kröll 2013: 79), der weitgehend als „neoliberaler Modernisierungsdruck“ gefasst werden kann (ebd.). Menschen orientieren sich unter diesem Druck. Dieser beeinflusst ihr solidarisches Handeln, aber auch ihre subjektiven Handlungsmöglichkeiten. Bourdieu verglich in einem SPIEGEL-Interview die Wirkungsweise des Neoliberalismus auf die Stabilität von Gesellschaften mit der Wirkungseise Immunschwächekrankheit AIDS:

„Der Neoliberalismus ist eine Eroberungswaffe, er verkündet einen ökonomischen Fatalismus, gegen den jeder Widerstand zwecklos erscheint. Er ist wie Aids: Er greift das Abwehrsystem seiner Opfer an“ (Bourdieu 2001: 120).[1]

Die Tübinger Forschungsgruppe untersuchte in ihrer Studie die Solidarität unter jungen Beschäftigten in verschiedenen Sektoren des Dienstleistungsbereichs und ihre subjektiven Handlungsoptionen. Bourdieus Vergleich mit dem menschlichen Immunsystem schien sich zu bestätigen. Solidarisches Handeln in der Arbeitswelt scheint durch Auswirkungen wirtschaftsliberaler Politik auf die Arbeitswelt nachhaltig beeinträchtigt zu werden. Die Untersuchung begann kurz vor der Lehmann-Pleite und dem spürbaren Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa. Die Haupt-Untersuchung fiel in den Zeitraum der beginnenden Krise (2007-2010).

Als Fazit konnte damals (für ArbeitnehmerInnen in Deutschland) festgehalten werden, dass Menschen, die heute an einer nachhaltigen, solidarischen Modernisierung der Arbeitswelt (und Gesellschaft) interessiert sind, vor der großen Herausforderung stehen, zur Stärkung der Widerstandskräfte „gegen die neoliberale Invasion“ (Bourdieu 1998) – „parallel zu laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen – zunächst an der (Wieder-)Erschaffung von stabilen Räumen mitzuwirken, die gemeinschaftliches solidarisches Handeln und Lernerfahrungen begünstigen oder überhaupt erst wieder möglich machen“ (Kröll 2013: 94).

Dies läuft nicht widerspruchsfrei ab. Es gibt intensive Debatten und Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die (scheinbar) ähnliche Ziele haben. Die Vorstellungen über Mittel reichen weit auseinander (vgl. Kaul 2017 zur vermeintlich „sinnenleerten Gewalt“ bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017. Gleichzeitig unterliegen Universitäten einem zunehmenden ökonomischen Druck und einer gewissen „Vermarktlichung“ was davon unabhängige Forschung erschwert.

Die Migrationsbewegungen innerhalb von Europa in Folge der Finanzkrise, sowie die großen Fluchtbewegungen nach (Mittel-) Europa vor allem in Folge des syrischen Bürgerkriegs brachten neue Akteure, Themen, Herausforderungen und Verunsicherungen in die öffentliche Wahrnehmung. Politisch-religiös motivierte Terroranschläge tragen zusätzlich zu Verunsicherung bei und beeinflussen die Orientierung verschiedenster Akteurinnen und Akteure.

3. Forschung für Menschen: Subjektstandpunkt und Verstehen

Letztlich geht es Bourdieu persönlich um eine emanzipative Forschung für die Menschen.

„Die Soziologie wäre keine Stunde der Mühe wert, sollte sie bloß ein Wissen von Experten für Experten sein“ (Bourdieu 1993: 7) Aus diesem Antrieb engagierte er sich auch politisch und veröffentlichte in diesem Zusammenhang den Sammelband Gegenfeuer (1998, engl: „Acts of Resistance“). Bourdieu will Wirtschafts- und Sozialpolitik verknüpfen und fordert, zu den Ursprüngen des sozialen Elends zurückzukehren. Dazu ein längeres Zitat:

„Der Sozialwissenschaftler, der gewöhnlich nur gerufen wird, um das von Wirtschaftlern zerschlagene Geschirr zu kitten, könnte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass die Soziologie auf jener politischen Entscheidungsebene eingreifen müsste, die immer häufiger Ökonomen überlassen wird. Die menschlichen Leiden, die durch neo-liberale Politik verursacht werden (wie wir es in der Studie `Das Elend der Welt´ beschrieben haben) müssen dargestellt und mit der Sozialpolitik der Unternehmen (Entlassungen, Art der Anstellungsverträge, Gehälter), ihren wirtschaftlichen Ergebnissen (Profite, Produktivität) und den typischen sozialen Indizien wie Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, Alkoholismus, Drogenkonsum, Selbstmord, Vergehen und Verbrechen, Vergewaltigungen und ähnlichen in Beziehung gesetzt werden. Erst auf dieser Grundlage kann man das Fundament zu einer Ökonomie des Glücks legen. Es wäre eine Ökonomie, die endlich berücksichtigen würde, was Wirtschaftsführer und- wissenschaftler bei ihren phantastischen Berechnungen alles außer Acht lassen – Berechnungen, auf deren Basis uns die Politiker regieren wollen“ (Bourdieu 1997: 54f)

Die Tübinger Forschungsgruppe lehnt ebenfalls den von Bourdieu kritisierten wissenschaftlichen „Betrachterstandpunkt“ ab. Im Bewusstsein des eigenen Standpunkts, der eigenen (emanzipativen) Interessen und der Unmöglichkeit der Neutralität wird gar nicht erst versucht, sich auf ein erhabenes wissenschaftliches Podest zu stellen. Es wird ein gänzlich anderer Ansatz verwirklicht, der die eigene Rolle der Wissenschaft als Teil eines Prozesses sieht und im Idealfall als Katalysator dient, der alle Beteiligten weiter bringt.[2]

In der Publikation zum Projekt „Vielfalt gefällt!“, in dem Praxis-Projekte im Bereich Migration/Integrationwissenschaftlich begleitet wurden, wird dieser Ansatz beschrieben:

„Forschung ist also für uns eine Form von Kooperation, wobei zwischen Forschenden, Praktikern und Nutzern kein hierarchisches Gefälle bestehen soll, sondern eine sogenannte Intersubjektivitätsbeziehung, die jedem Teil seinen Subjektstatus lässt. Wir wollen also einen Prozess sozialer Selbstverständigung unterstützen, wodurch allen Beteiligten deutlicher wird, was das jeweilige Projekt auszeichnet und welche Möglichkeiten darin stecken (Baden-Württemberg Stiftung: 19)

Solche Prozesse sozialer Selbstverständigung wurden in Frankreich durch die Studie „Das Elend der Welt“ gefördert (Bourdieu: 2001/2012).

4. Eine Skizze: Kulturelle Personen – Persönliche Kulturen, Orientierungen und Handlungsmöglichkeiten in Feldern

In der kritischen Psychologie und dem darauf aufbauenden Orientierungsansatz steht der Standpunkt der jeweiligen Subjekte im Mittelpunkt und wird mit Gesellschaft und sozialem Umfeld in Beziehung gesetzt. Der Bourdieusche Ansatz ist dazu idealerweise kompatibel. Die Perspektive „aus Sicht des Subjekts“ der kritischen Psychologie findet bei Bourdieu ihre Entsprechung im „Verstehen“ (Bourdieu et.al 1997: 779ff). Die von Bourdieu entwickelten wissenschaftlichen Werkzeuge ermöglichen zudem, persönliche Ressourcen der Subjekte in Bezug zu sozialen Verhältnissen zu fassen und zu strukturieren.

Die Gesellschaft besteht aus sozialen Feldern und Individuen mit bestimmten Orientierungen. Pierre Bourdieus Kapital-Ansatz gibt ein Werkzeug in die Hand, um die Ressourcen von Menschen zu beschreiben, die ihnen zum Handeln in gesellschaftlichen Feldern zur Verfügung stehen. Der Orientierungsansatz ermöglicht es, die verinnerlichten Grundlagen der Orientierung (in den verschiedenen Feldern) bewusst zu machen.

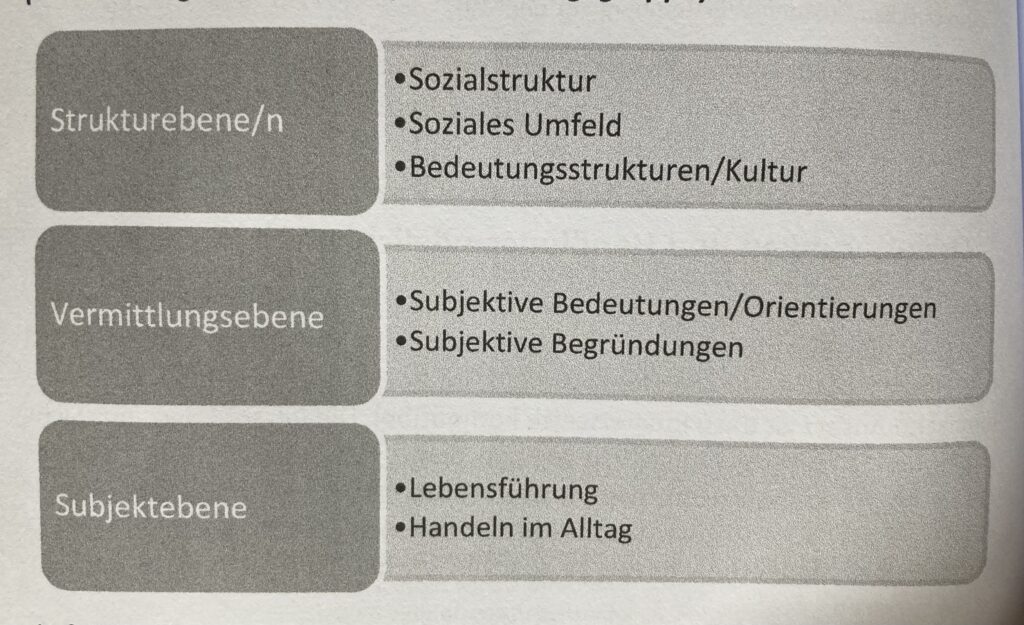

Bei der Tübinger U35-Studie wurde zur Darstellung der Beziehungen von Strukturebene und Subjektebene ein integriertes Modell verwendet. In Top-Down-Modellen kommen Menschen und ihre Orientierungen nur als Folge von gesellschaftlichen Bedingungen vor. Das integrierte Modell soll diesen Kurzschluss vermeiden.

Dabei ist zwischen die gesellschaftliche Strukturebene und die Subjektebene eine Vermittlungsebene eingezogen (vgl.: Held et.al 2011: 22).

Abb 1: Beziehungen zwischen Strukturebene und Subjekt (Orientierungsansatz/Tübinger Forschungsgruppe)

Auf der Strukturebene werden verschiedene Sachverhalte in den Blick genommen. Von grundlegender Bedeutung sind die unter dem Oberbegriff „Sozialstruktur“ gefasste ökonomische Struktur sowie die politische Struktur und die Kommunikationsstruktur (Medien, soziale Medien, Öffentlichkeit). Vom Subjektstandpunkt ist dabei auch die jeweils vorherrschende Sprache von Bedeutung.

Vermittelt mit dem Subjekt werden die genannten Strukturebenen über subjektive Bedeutungen, Begründungen und Orientierungen.

Beispielsweise geht die neoliberal geprägte ökonomische Struktur auf Subjektebene zunehmend mit Unsicherheit (Prekarität) einher, was in subjektive Orientierungen und Begründungen einfließt und Lebensführung sowie das Handeln im Alltag beeinflusst. So prägt auch in den Mittelschichten der wirtschaftsstärkeren europäischen Ländern zunehmend die Angst vor Jobverlust das subjektive Handeln und die subjektiv als sinnvoll erachteten Ansprüche und Handlungsmöglichkeiten.

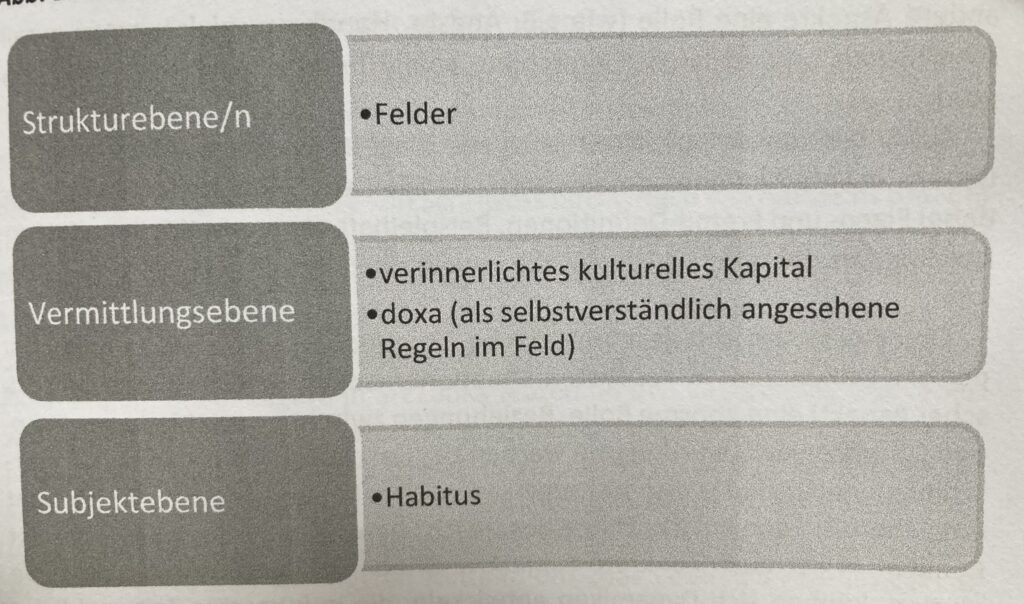

Bei Bourdieu wird die Strukturebene mit dem Begriff „Feld“, bzw. „Felder“ bezeichnet. Die Handlungsmöglichkeiten in Feldern werden durch die Ausstattung der Individuen mit den verschiedenen Kapitalsorten bestimmt. Für die Vermittlungsebene zwischen gesellschaftlicher Struktur (Feldern) und Subjekten hinsichtlich subjektiven Handelns spielt das verinnerlichte kulturelle Kapital eine bedeutende Rolle. Dieses ist körpergebunden: “Die Akkumulation von Kultur in korporiertem Zustand – also in der Form, die man auf französisch »culture«, auf deutsch »Bildung«, auf Englisch »cultivation« nennt – setzt einen Verinnerlichungsprozess voraus, der (…) Zeit kostet“ Bourdieu 1983/1997:55)

Zudem gibt es in Feldern „Regeln“, die jeweils als selbstverständlich angesehen werden und bei Bourdieu mit dem Begriff der »doxa« bezeichnet werden).

Abb.2: Beziehungen zwischen Strukturebene und Subjekt (Bourdieu)

Bestimmte kulturelle Güter oder Errungenschaften haben im verinnerlichten kulturellen Kapital von Subjekten eine notwendige Entsprechung und Ergänzung um wirksam werden zu können. So ist es in der Musik idealerweise nötig, Noten lesen und ein Instrument spielen zu können (verinnerlichtes kulturelles Kapital), um das vergegenständlichte kulturelle Kapital (eine Komposition, sowie ein Klavier oder eine Gitarre) nutzen zu können.[3] Das Gesamt des verinnerlichten kulturellen Kapitals stellt somit ein Ensemble je eigener „persönlicher Kulturen“ dar, die mit je verschiedenen damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Feldern in Wechselwirkung stehen.

Was mit beiden Modellen bislang nicht explizit beschrieben wird, sind die Ebenen von Werten und Moral, die dem Handeln zugrunde liegen. Diese können beispielsweise religiöser Natur sein, oder eher weltlicher Natur (wie die Menschenrechte).

Die als selbstverständlich angesehenen Regeln eines Feldes (Bourdieu), bzw. Bedeutungsstrukturen in der Gesellschaft werden durch verschiedenste gesellschaftliche (Macht-)Strukturen bestimmt. Verschiedene Regeln, bzw. Bedeutungsstrukturen können sich diametral entgegenstehen und in Individuen Gewissenskonflikte auslösen. Sie bestimmen das (freie) Handeln. So ist es möglich, dass sich Menschen aus religiösen oder humanistischen Gründen (auf Basis von Regeln, Bedeutungsstrukturen, bzw. „Werten“) gegen ein politisches Regime in einem Land stellen. Für das konkrete Handeln spielen noch andere Aspekte eine Rolle (wie z.B. Ängste, Handlungsspielräume in gesellschaftlichen und sozialen Hierarchien, sowie Beziehungen zwischen Gruppen).

Auf Subjektebene spielt der je eigene Platz in der Gesellschaft, bzw. genauer: „in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern“, eine Rolle. Wichtig sind dabei Eigen- und Fremd-Definitionen. Beispielhaft genannt seien hier Kategorien wie Gender oder Hautfarbe, die jeweils noch in sich verwoben sein können.

Objektiv lassen sich gesellschaftliche Situationen und Konflikte scheinbar perfekt analysieren. In konkreten Situationen spielt die Geschichte (historischer Aspekt) eine enorme Rolle. Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen („Kollektiven“) wurden und werden zu „Geschichte“. Sie werden auf verschiedenste Art und Weise weitergetragen. Dem können sich Individuen nicht entziehen. Es kann auf der Ebene des „je Ich“ bewusstgemacht werden. In der Realität, in der auch konkrete subjektive Erlebnisse und Gefühle eine Rolle spielen, können sich Dynamiken entwickeln, die in kürzester Zeit sachliche Analysen ad absurdum zu führen scheinen.

5. Umbrüche – Orientierungen und Handlungen

Bourdieu entwickelte seinen Ansatz in Algerien in Zeiten des Umbruchs unter Einfluss der französischen Kolonialmacht. Die entwickelten Werkzeuge wandte er später auf die französische Gesellschaft unter Einfluss neoliberaler Umbrüche an.

Anders verhält es sich bei Menschen auf der Flucht. Bei Ihnen gerät die Strukturebene in Bewegung. Alte gesellschaftliche Felder, in denen sie zu Handeln gewohnt waren und auf die ihr kulturelles Kapital abgestimmt war, verschwinden. Sie müssen sich auf der Flucht und danach auf neue Felder einstellen. Bestimmte Strukturen werden durch andere ersetzt.

Kinder auf der Flucht lernen Unsicherheit und in schlimmen Fällen (sexualisierte) Gewalt in ihrem Aufwachsen als quasi-Normalität kennen.

In Zusammenhang mit Orientierungs-Unsicherheiten der Bezugspersonen lernen Kinder unter solchen Umständen kaum stabile soziale Verhältnisse kennen. Ethnische Herkunft und Gender-Rollen bieten sich in solchen Situationen als stabile und naheliegende Grundlage persönlicher Orientierung und „Identität“ an.

Die Sozial-Anthropologin Joke Schrijvers von der Universiteit van Amsterdam beschreibt letzteres an Hand von Binnen-Flüchtlingen in Sri Lanka (Schrijvers 1997). Die Forschung ließ den Befragten Menschen maximalen Raum, ihren Subjekt-Standpunkt zu formulieren:

„I did not work with a questionnaire, but left maximum room fort the refugees themselves to come up with their own subjects and points of view, their own needs and analyses of the situation they found themselves in after their flight” (Schrijvers 1999: 48).

Interessant sind Erkenntnisse von Schrijvers hinsichtlich des Handelns und der unterschiedlichen Orientierung von Männern und Frauen in den Flüchtlingscamps in Folge des Bürgerkriegs in Sri Lanka. Die Rahmenbedingungen können mit den von Bauböck beschriebenen Irritationen durch sich wandelnde Hintergründe beschrieben werden. Schrijvers forschte unter Binnen-Flüchtlingen, die in Lagern in Sri Lanka lebten. In den Lagern ging das Leben weiter, informelle Schulen wurden gegründet, religiöse Rituale abgehalten und Feste gefeiert. Schrijvers gelang es vor Ort mit der Zeit, die Muster zu verstehen, unter denen das soziale und kulturelle Leben in den Camps weiterging (Schrijvers 1997: 8). Dabei wurden die Kategorien ethnische Herkunft und Gender zu den wichtigsten Mitteln, um „das Leben zu normalisieren“ (a.a.O. 3). Zunächst schien es, dass Frauen in den Lagern in einer besseren Position waren. Sie machten, was sie vorher auch getan hatten: Hausarbeit und die Organisation des Familien-Alltags. Ihre Gender-Identität blieb stabil. Die Männer hatten dagegen einen kompletten Bruch mit ihrer Vergangenheit erlebt (a.a.O.: 13). Sie hatten ihre Arbeit und ihren Wohlstand und damit ihre sozio-ökonomische Position verloren. Alles, was ihre Identität als Männer prägte, war zusammengebrochen. Eine mögliche Flucht aus der Situation war beispielsweise der Männern vorbehaltene Alkohol. Zudem tendierten Männer dazu, ihre Identität zurückzugewinnen, indem sie ihren ethnischen Hintergrund betonten, sowie ihre Männlichkeit. Manche versuchten über Gewalt gegenüber Frauen die alten Verhältnisse wieder herzustellen.

Dieses Beispiel zeigt letztlich auf, wie differenziert die jeweiligen Orientierungen von Flüchtlingen sind und dass grundlegende Kategorien wie Gender und ethnische Herkunft für verunsicherte Menschen tendenziell der naheliegendste Rückzugsraum sind, um wieder einigermaßen Stabilität im Leben herzustellen.

In Aufnahmegesellschaften scheinen die gleichen Kategorien zu greifen. So erstarken in Deutschland Positionen, die zwischen „uns“ und „den Flüchtlingen“ (egal welcher Herkunft) polarisieren. Respektloses Verhalten von einigen geflüchteten Männern gegenüber (deutschen) Frauen wurde und wird in der öffentlichen Diskussion zum Teil ethnisch überlagert und begründet. Unsicherheit auf allen Seiten scheint so zunehmend Polarisierungen hervorzurufen. Letztlich kann dies vermutlich nur verhindert oder bekämpft werden, indem Begegnungen stattfinden und Räume dafür geschaffen werden, auch zeitlich. Dies braucht Zeit und besonnene, engagierte Menschen, die daran mitarbeiten, sowie finanzielle Ressourcen und fundiertes Wissen.

Es stellt sich die große Frage und Aufgabe, wie so etwas nachhaltig in Gesellschaften verwirklicht werden kann, deren Staatshaushalte unter neoliberalem Spardiktat stehen und in denen seit Jahren alle Weichen daraufhin gestellt wurden, dass freie Märkte und Individualismus der Königsweg sind.

Literatur

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH 2015: Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration. Schriften der Baden-Württemberg Stiftung; Nr. 78. Stuttgart

Bauböck, Rainer: The Crossing and Blurring of Boundaries in International Migration. Challenges for Social and Political Theory. In: Bauböck, Rainer, Rundell, John (Eds.): Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship, Aldershot, Brookfield/USA, Singapore, Sidney: Ashgate, p.17-52

Bourdieu Pierre 1983: Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital. In: Bourdieu, Pierre 1997: Die verborgenen Mechanismen der Macht, 2. Auflage. Hamburg: VSA, S. 49-79

Bourdieu, Pierre 1987: Sozialer Sinn. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

Bourdieu, Pierre 1993: Soziologische Fragen. Frankfurt a.M: Suhrkamp

Bourdieu, Pierre (1997): Neo-Liberalismus als konservative Revolution. In: Kufeld, Klaus (Hg.) 1998: Zukunft gestalten. Reden und Beiträge zum Enst-Bloch-Preis 1997. Mössingen-Talheim: Talheimer, S. 49-55

Bourdieu, Pierre 1998: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion. Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz

Bourdieu 2001: „Politik ist entpolitisiert“ Interview in Der Spiegel 29/2001; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19646181.html, 22.05.2017

Bourdieu 2001/2012: Das Elend der Welt: Interview von Michael Jakob mit Pierre Bourdieu für den französischsprachigen Schweizer Rundfunk RSR-Espace 2, aufgenommen am 28.12.2001, gesendet am 6.3.2002, transkribiert von Franz Hector, übersetzt von Jürgen Bolder In: Bourdieu, Pierre 2012: Unverbesserlicher Optimist. Hamburg: UVK, S. 69-81

Bourdieu et.al. 1997: Das Elend der Welt: Zeugnisse und Diagnosen des alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz

Der Spiegel 5/2002: Nachruf – Pierre Bourdieu; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-21304688.html, 09.05.2017

Farb, Peter: Die Indianer. Entwicklung und Vernichtung eines Volkes. München: Nymphenburger (Orig: Man´s Rise to Civilization. As shown by the Indians of North America

Frisinghelli, Christine/Schultheis, Franz (Hg.) 2003: Pierre Bourdieu: In Algerien. Zeugnisse der Entwurzelung. Graz: Edition Camera Austria

Held, Josef/Bibouche, Seddik/Billmann, Lucie/Holbein, Melanie/Kempf, Martina, Kröll, Tobias (2011): Was bewegt junge Menschen? Lebensführung und solidarisches Handeln junger Beschäftigter im Dienstleistungsbereich. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften

Nasehi, Armin 2017: „Die extreme Willkommenskultur hatte nicht nur die Flüchtlinge im Blick“. Interview mit Ruth Giesinger in: Der Tagesspiegel 13.03.2017; http://www.tagesspiegel.de/politik/soziologe-armin-nassehi-die-extreme-willkommenskultur-hatte-nicht-nur-die-fluechtlinge-im-blick/19437274.html; 18.07.2017

Kaul, Martin 2017: Der Aufstand. Man kann die Ausschreitungen von Hamburg verurteilen natürlich. Man sollte sie aber auch verstehen. Ein Deutungsvorschlag. In: taz, 9.7.2017; http://www.taz.de/!5423733/; eingeshen am 10.12. 2017

Kröll, Tobias 2012: Kulturelles Kapital. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd.8/1. Hamburg, Spalten 357-362

Kröll, Tobias 2013: Arbeitnehmersolidarität im neoliberalen Strukturwandel. In: Billman, Lucie, Held, Josef (Hg.) 2013: Solidarität in der Krise. Gesellschaftliche, soziale und individuelle Voraussetzungen solidarischer Praxis. Wiesbaden: Springer VS, S. 79-97

Schrijvers, Joke 1997: `Internal refugees in Sri Lanka: the interplay of ethnicity and gender´, European Journal of Development Research. Vol. 9 No 2: 62-81

Schrijvers, Joke 1999: Manipulating Vulnerability or Building on the Strength of Refugees? Experiences from Sri Lanka. South Asian Refugee Watch – Table of Contents. Volume 1, Number 2. Dec 1999; www.calternatives.org; 24.05.2017

Schultheis, Franz 2003: Pierre Bourdieu und Algerien – eine Wahlverwandtschaft. In: Frisinghelli/Schultheis (Hg) 2003, p.11-20

[1] Oskar Negt prägte für solch eine gesellschaftliche Gesamtsituation den Begriff „Erosionskrise“.

[2] Basis und Voraussetzung dafür sind implizit bestimmte geteilte Grundwerte und Grundorientierungen im weitesten Sinne bezüglich einer humanen, solidarischen Gesellschaft, die jedoch nicht konkret genannt werden.

[3] Es gibt auch Menschen, die Musikstücke durch abschauen und/oder Nachspielen erlernen können ohne der Notensprache mächtig zu sein.